みやざき地頭鶏の魅力

Attraction

歴史

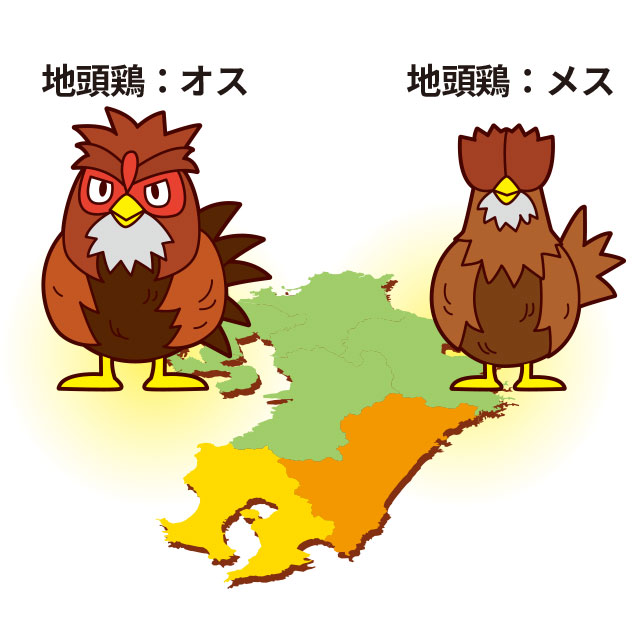

- 原種「地頭鶏」

- 地頭鶏とは宮崎県及び鹿児島県の旧島津領地において、古くから飼育されていた日本在来種※です。

在来種とは、明治時代までに国内で成立し、または導入され定着した鶏の品種で、地頭鶏のほかコーチンや比内鶏、薩摩鶏など38品種が特定JAS規格で定義されている。

- 名前の由来

- 名前の由来は、江戸時代にさかのぼります。この鶏を飼育していた農家の人達が、極めておいしい肉であることから島津藩の地頭職に献上しているうちに、何時となく地頭鶏と呼ぶようになったと言われています。

- 天然記念物に指定

- 生産羽数が非常に少ない地頭鶏は、種の保存のため昭和18年に文部省から天然記念物に指定されます。

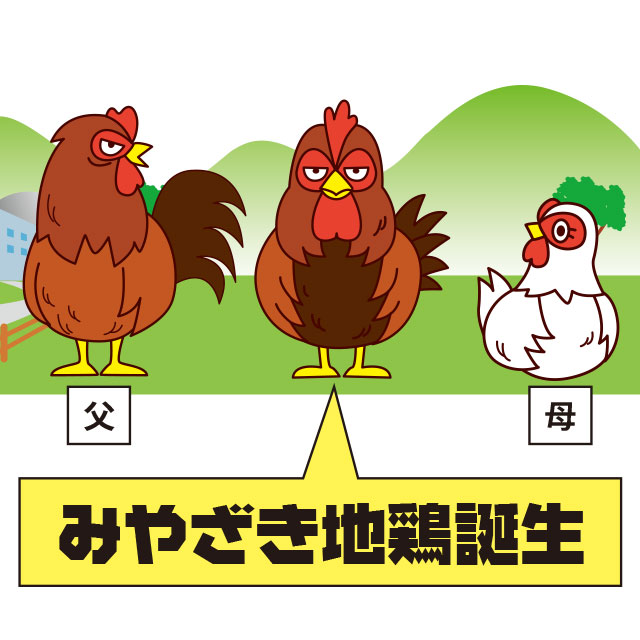

- みやざき地鶏の開発

- 昭和60年に、宮崎県の地域性を持つ地頭鶏を原種鶏とした「みやざき地鶏」の開発が始められました。

研究の末、平成2年から【地頭鶏(オス)×優性ホワイトプリマスロック(メス)】(オス)×劣性ホワイトプリマスロック(メス)の交配様式による「みやざき地鶏」が作出され、9戸の農家において年間10,000羽のフィールド試験が開始されます。

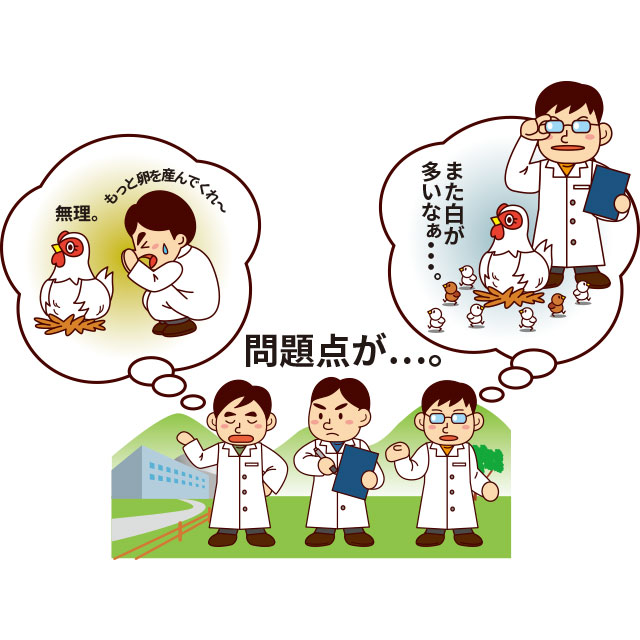

- 問題点

- フィールド試験の結果、種鶏雌に用いていた劣性ホワイトプリマスロックの産卵率が芳しくないこと、地鶏として白色羽装のものが多かったことなどの問題点があり、これを改善するため、交配様式が再検討されます。

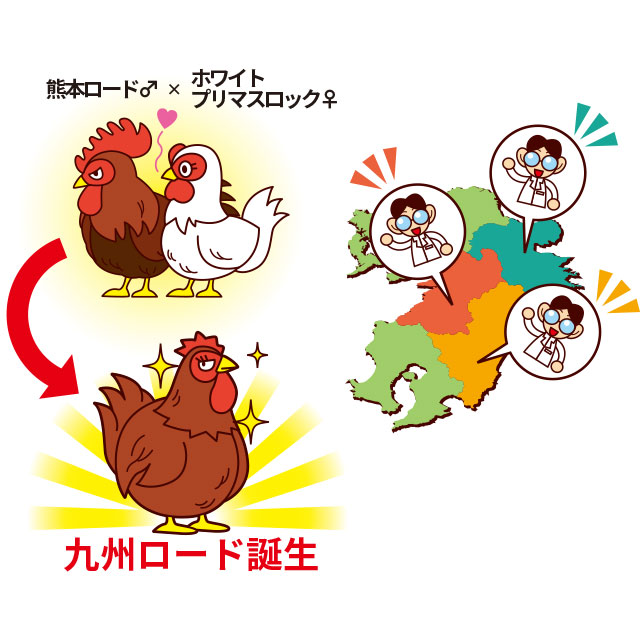

- 九州ロードの誕生

- この様な状況の中、平成7年から熊本県、大分県、宮崎県の3県により熊本ロード(ロードアイランドレッドの改良型)(オス)とホワイトプリマスロック(メス)の交配試験が開始され、平成10年に「九州ロード」が作出さました。

- 「みやざき地頭鶏」の誕生

- この九州ロードを種鶏雌に用い、原種鶏雌に劣性ホワイトプリマスロックを用いる【地頭鶏(オス)×劣性ホワイトプリマスロック(メス)】(オス)×九州ロード(メス)の新たな交配様式に変更したことにより産卵率や有色羽装率が向上し、実用鶏の名称も平成16年に「みやざき地頭鶏」と変更されました。